BIM技术在成本管理应用中的现状及难点

(四川同兴达建设咨询有限公司,四川成都 610000)

摘 要:成本控制是工程项目管理的三大控制中的重中之重。工程项目的成本控制是指在项目管理中监控项目工程费用,记录大量的相关成本数据并对其进行动态成本分析。基于目前BIM技术的发展及应用情况,其在成本管理中取得实质效益的成功案例非常少,开发企业应在充分做好内部需求调研后,针对需求逐一突破解决。本文以某地产住宅项目为实际案例,分阶段探究BIM技术在成本管理中的应用。

关键词:成本管理;成本控制;现状;难点

0 引言

成本管理涉及多维度、多专业的工作。在项目开发过程中,任何一个环节都可能影响到工程项目的成本,要有针对性地结合BIM技术去提高成本管理的效率,就应该多方协同、配合工作,在各阶段深入穿插成本管理工作,而不是只做事后的成本管控。

1 BIM应用目标

某地产公司BIM管理体系的总体目标——精益生产、高效管理,总体原则是以某地产项目为载体,面向项目建设全过程,即面向设计、成本、施工各板块,采用BIM技术和BIM云平台,实现本项目的数字化、精细化管理,探索基于BIM的项目管理新模式,以达到项目价值创造、管理能力提升、创新模式探索的BIM技术应用目标。具体目标是:

设计板块目标:“0”变更,无因设计图纸质量产生变更;

成本板块目标:精细化5D管理,全过程精细化把控项目成本;

工程板块目标:有组织施工,提前发现问题、规避风险,保证项目按计划实施;

平台应用目标:信息共享。

1.1 设计板块的应用目标

该项目的应用重点是在施工图设计阶段的应用。

BIM技术下的模型设计过程是以三维状态为基础,提供各个专业协同设计的数据共享平台,提高设计质量,缩短工期、降低成本。如图1所、

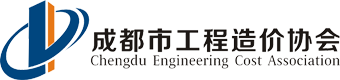

| 1.2 成本板块的应用目标 |

1.3 施工板块的应用目标

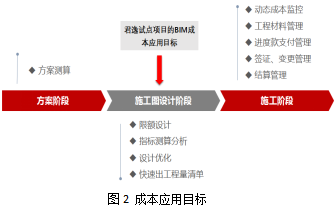

缩短项目工期、降低工程造价、提升项目质量。如图3所示。

1.4 BIM应用标准体系的搭建

通过试点项目总结经验,为产公司搭建一套完整的基于BIM成本管理体系,该体系应贯穿工程建设全生命周期,在工程建设各阶段起到精细化成本管控的作用。

2 各阶段BIM试点项目服务运作过程与实践成效

在项目启动前,在项目管理团队的协调下,组建由设计、施工、成本、平台开发单位组成的BIM工作组,明确各参与单位的工作目标和交付成果要求。通过多次的协调沟通,我们对流程做了重新定义,使得各参与方介入本项目的时间大幅提前,将带来项目整个工期的提前。

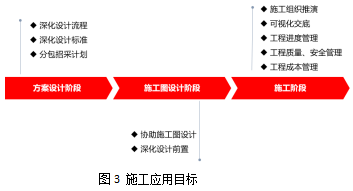

该项目试点主要分两个阶段:设计阶段BIM应用、施工阶段BIM应用。设计在前期建模时满足成本板块、施工板块的应用建模要求,并对模型添加各类信息,各版块通过数据平台根据各自需求对模型中信息进行分类提取应用。如图4所示。

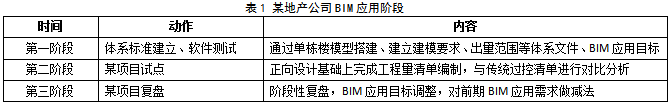

某地产公司BIM应用体系建立共分为三个阶段,采用PDCA循环管理,不断升级、优化其BIM管理体系。如表1所示。

2.1 第一阶段BIM应用

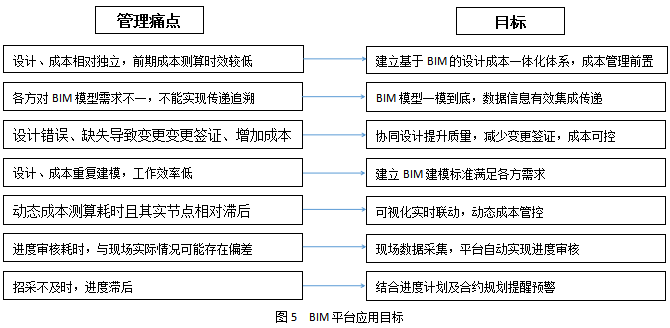

此阶段服务内容围绕某地产公司BIM应用平台开发进行,包括平台系统开发功能需求以及成本管理模块的所有需求。平台的成本管理主要功能包括:工程量计算、清单分析、动态成本管理、变更管理、合约管理、采购管理、合同管理、资金管理等内容。建立BIM应用平台的成本管理目标如图5所示。

工作思路:将模型上传到平台中进行工程量计算,通过平台提取模型中的各类信息进行各项管理需求。要保证目标实现,前提是要手动添加所有成本信息到模型中,通过建立编码体系,辅助管理人员在模型中对构件进行编码信息添加,使模型中所有构件带有满足编码体系要求的构件编码。平台计算出的工程量与传统工程量进行对比,根据误差分析完善建模规则、编码体系,进一步完善平台。通过对比分析可以得出:平台可以完全读取Revit工程量,Revit与传统工程量差在1%以内,Revit建模较传统建模复杂,且容易出现模型重叠未扣减现象。

工程量对比总结:Revit建模较传统算量更精确,但不太满足现行清单规范,后期可建议调整清单规范的计算规则;由于施工工序如抹灰和乳胶漆各自的扣减关系不一致,需要分开建模,导致建模工作量成倍增加;窗洞口侧壁与顶部抹灰工程量的计算如分别使用墙和天花板工具创建过于繁琐,且传统算量无法精确考虑坡度,而Revit计算工程量时能精确计算出坡度原因减少的工程量。

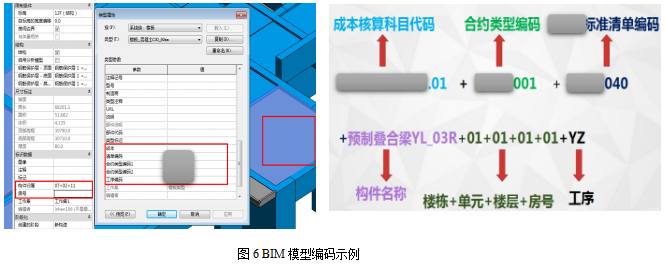

在测试过程中发现手动添加编码信息工作量非常巨大且容易出错。如图6所示,每个构件中需手动添加清单编码、合约编码、工序编码,而一个项目中的构架数量非常庞大。如何保证工作效率、准确率是一个亟待解决的问题。于是《某地产公司企业标准清单数据库》应运而生。见图6所示。

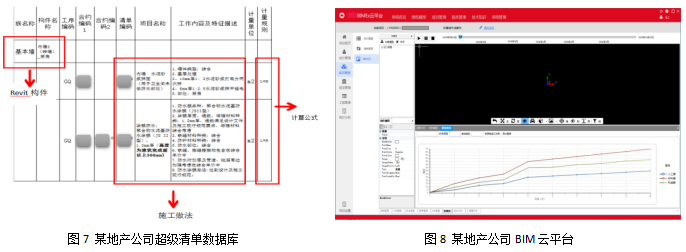

清单数据库是根据某地产公司企业标准清单列项,分别添加对应的合约编码、工序编码,并固定与之对应的BIM模型中各类构件的构件名称、族类型;设计在建模时只需要满足企业标准清单数据库中的构件命名要求,通过某地产公司定制开发的REVIT插件,将模型中的构件自动与企业标准清单库中对应的构件名称匹配,就可实现自动添加编码。同时,改变了每道工序立建模的模型,大大减小了建模的工作量,提高了设计效率。如图7所示。

自动出清单路径如下:

![]()

通过内置清单数据库和构件的逻辑关系,实现自动编码、自动形成项目清单,且准确、高效。通过对xx企业内部需求进行调研,初步建立了某地产公司BIM管理平台。如图8所示。

2.2 第二阶段BIM应用:某地产公司某项目试点

试点目标:通过实际项目试点,将前期制定的某地产公司BIM应用目标落地,成本版块的应用重点在于自动算量、自动完成清单编制,提高签约效率。

某地产公司某项目采用正向设计,该项目也是设计单位第一个全专业正向设计的项目,工作模式是设计师与建模师共同协作、配合进行设计并出图。咨询单位根据各阶段设计单位提供的设计模型进行工程量测算,并与业主方聘请的第三方传统造价过控单位提供的项目清单进行工程量对比分析。前后共进行了四轮工程量测试,测试结果分别如图9所示。

在该项目中,由于部分模型未提供或不符合要求,故未进行工程量测算。此次测算BIM金额占总造价43.6%,差异率为:1.29%;若只对BIM出量的单位工程进行对比分析,总价差异率为3.49%。

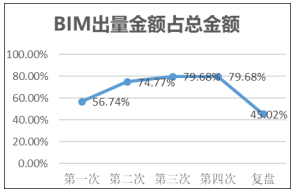

自2018.7.29日(设计模型、图纸完成)——2018.9.30(模型修改)共经历了四个阶段的工程量测算、差异原因分析。以5#楼土建部分为例:第一次差异率为:35.99%, 第二次差异率为:12.59%,第三次差异率为:8.62%,第四次差异率为:1.56%。

阶段总结:前期准备不够充分

对BIM各类标准需进行升级(如节点归类问题、BIM出量范围需结合正向设计实际情况重新修订);设计人员对BIM体系及成本要求不熟悉;由于设计阶段反复变更,导致模型反复修改、反复测算;在分析前期工程量测试时,现场指令、变更等未及时在模型中体现。

2.3 第三阶段BIM应用:某地产公司某项目复盘

在建筑设计阶段完成后,某项目BIM管理目标完成第一个阶段BIM应用试点,通过一阶段的试点情况进行项目复盘,总结经验教训,重新调整某项目BIM成本管理目标。从几轮的工程量测算对比分析结果中可以看出,基于现阶段的技术条件,BIM模型出量并不能大幅度地较传统方法提高工程量测算的效率。由此,对整个BIM成本管理目标做出了调整,从满足签约条件、提高签约效率以及利用某地产公司BIM管理云平台完成全过程成本管控调整为设计阶段的成本管理,辅助精益策划以使相关指标落地,并为目标实现制定了一系列的标准文件。

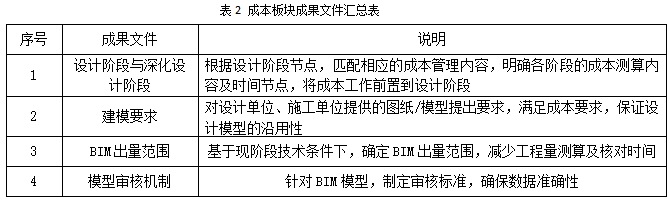

设计模型需满足成本对模型的要求,在设计过程中,根据设计节点穿插成本管理工作。可利用设计模型分阶段提取模型工程量用于成本指标测算与对比,使设计阶段的成本数据更清晰,有利于业主方在设计阶段进行成本管控。相关汇总如表2所示。

2.3.1 管理思路的转变

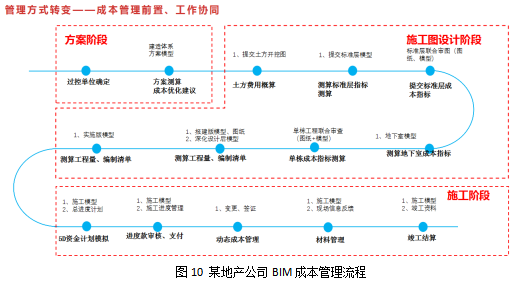

| 将成本管理工作前置到设计阶段,分解设计阶段的每个标准动作,同时固化每个设计节点中成本管理的工作内容、成本输出成果,通过模型工程量测算成本指标,并与精益成本目标做对比,实现成本在设计过程中的精细化管理。具体流程如图10所示。 |

2.3.2 升级建模规则

结合设计、成本、施工各方需求,根据试点项目经验重新制定建模规则,以保证设计模型的沿用,满足各方的应用需求。具体包包括:重新约定构建命名方式;增加部分节点归类要求,如区分普通板、悬挑板、有梁板的节点等;约定各类构件的显示颜色,方便查看构件的工程量及审核模型;汇总各类构件的出量原则,包括出量方式、出量工具、前置条件(模型需要具备的成本信息)等。

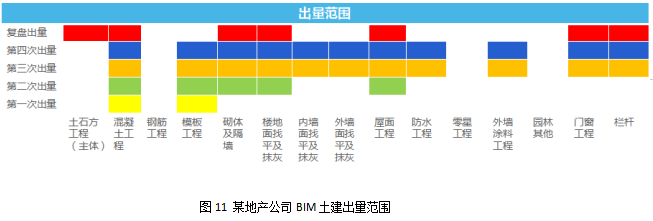

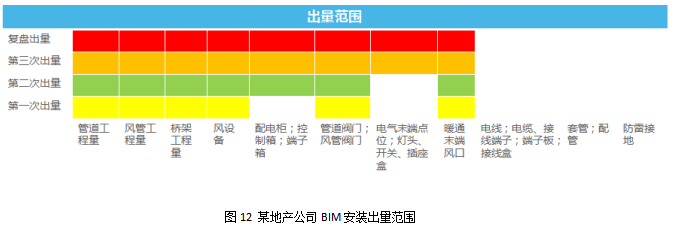

2.3.3 重新确定BIM出量范围

根据某项目试点情况,结合复盘的设计模型,使设计、成本、施工共同确定了建筑部分的BIM出量范围;在不增加设计过多的建模任务,保证设计工作节点的前提下,确定基于现阶段技术条件下最经济合理的建模范围,较前期的出量范围有所减少。出量范围如图11、图12所示。

通过五次出量结果研究,目前BIM可准确出量的范围包括土石方工程、混凝土工程、模板工程、砌体及隔墙、楼地面找平及抹灰、屋面工程、门窗工程、栏杆工程;模板工程、内墙、外墙面找平及抹灰、防水工程可出量,但软件功能需完善;钢筋工程、零星工程、园林等其他BIM无法出量;土建总承包单位出量的清单覆盖率可达79.68%,但能准确的出量的清单覆盖率为45.02%。

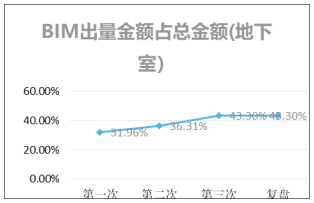

通过四次出量结果研究,除去无法在模型实体中体现设备调试、防火、防潮措施等工序项,目前BIM可准确出量的范围包括管道长度、桥架工程量,风管面积、风口工程量、电气灯具、开关、插座等末端设备,以及管道阀门、水设备;电气配电柜、控制箱。不能出量范围为电线电缆及相关接线端子;安装总承包小高层的出量清单准确覆盖率最高可达小高层总造价的77.47%(包含套管、配管及部分防雷接地);地下室(不包含配管及套管工程量时)清单覆盖率为地下室总造价的43.30%。

2.3.4 建立模型审核标准

制定BIM模型成果交付要求,规定交付模型的内容完整度、属性完善度、模型精细度(模型深度)等方面的合格标准,以保证模型的数据可靠、准确。根据目前的试点情况,模型审核标准只包含建筑、机电安装,随着项目的推进,各类标准还将继续完善、升级。

2.3.5 建立样板文件及参考案例

将某项目复盘成果整理出一套完整的样板文件及参考案例,建立各阶段成本输出成果的样板,为以后某地产公司BIM管理体系应用的推广打好基础。

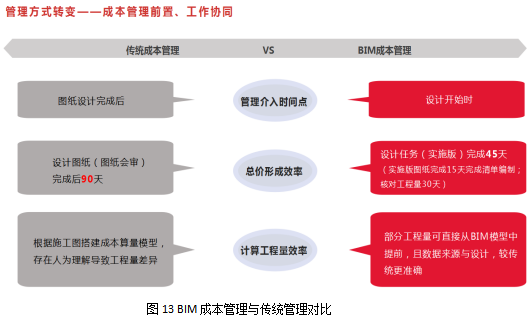

通过项目复盘,将BIM成本管理与传统成本管理的效率做对比发现,在传统的成本管理模式下,准确完整的信息往往要在施工图设计完成后才能获得,业主对投资管理往往会在过程中失控,会导致人力、物力的浪费;利用BIM技术,通过对设计流程的再造,固化设计阶段提交设计成果(模型、图纸)以供成本管理人员及时处理反馈成本信息,这种方式不仅让业主在设计阶段的成本管控能力大大增强,也减少了编制预算文件的时间。对比情况如图13所示。

3 总结BIM技术在成本管理应用中的难点

通过试点项目的BIM应用,总结出以下三点BIM应用中的阻碍与困难。

3.1 组织障碍(46.1%)

(1)项目各参与方对新技术的接受度不高;

(2) 割裂的生产模式导致各方协调困难;

(3) 缺乏BIM技术应用人才。

3.2 技术障碍(37.7%)

(1) 建模工作量大,信息输入量大;

(2)行业软件成熟度低,且不匹配国内的技术要求;

(3)硬件配置要求投入高。

3.3 环境障碍(16.2%)

(1)缺乏统一的标准和规范

(2)政府或行业推广力度不够;

(3)缺乏BIM技术应用的扶持政策。

参考文献:

[1]田元福.建设工程项目管理【M】.清华大学出版社,2005

[2]丁士昭.建设工程项目管理【M】.中国建筑工业出版社,2004

[3]张承彬.工程项目成本管理的监管控制【J】.现代会计,2006,4